Dolor. Ese mecanismo tan necesario, tan indeseado, y a la vez tan a menudo frecuente en nuestras vidas.

Existen infinitos tipos de dolor, y describirlos, entender su causa o ponerle remedio no es siempre trabajo fácil. Pero cuando el dolor nos hostiga, a menudo no podemos pensar en otra cosa.

A pesar de sus mil variedades, existen algunos puntos que pueden ayudarnos a entender cómo funciona el dolor.

¿Te quedas a descubrirlo?

Contenido

- ¿Qué tengo que saber para entender el dolor?

- 1. El dolor es una percepción sensorial, anímica y subjetiva.

- 2. El dolor es útil.

- 3. No se trata de un sistema infalible.

- 4. El cerebro procesa el dolor físico y el dolor emocional de manera bastante similar.

- 5. Podemos influir en la potencia del dolor a través de la gestión que hacemos de él.

- ¿Y qué hay del efecto placebo?

- ¿Qué influye en nuestra percepción del dolor?

- Desde el estímulo hasta la respuesta: ¿cómo funciona?

- ¿Por carretera o por autopista?

- ¿Y el dolor emocional? ¿Cómo funciona?

- El dolor es una estrategia, pero no la única

¿Qué tengo que saber para entender el dolor?

1. El dolor es una percepción sensorial, anímica y subjetiva.

Eso quiere decir que es propio de cada uno, difícil de medir con parámetros objetivables.

Puede adoptar diferentes formas e intensidades frente a una misma lesión y, por eso, ser complicado de definir.

Por ejemplo, es posible que sepas explicar la sensación de quemadura que provoca un rasguño, pero ¿cómo definirías un dolor visceral o una gran tristeza?

2. El dolor es útil.

La sensación de dolor es desagradable, y por eso es tan efectiva. El dolor es el encargado de avisarte cuando tu cuerpo está en peligro antes de que te lesiones gravemente.

A veces, te obliga a modificar tu comportamiento para evitar la lesión o permitir la curación. Si tu cerebro piensa que es la mejor estrategia para sobrevivir, te impedirá pensar, sentir o concentrarte en cualquier otra cosa.

O, si lo cree necesario, hace justo lo contrario. Imagínate que acabas de tener un accidente de tráfico y tienes que extirparte del coche con urgencia.

En ese preciso momento, el dolor no se manifestará, porque es importante que dediques toda tu atención a salvar tu vida.

Como ves, la expresión del dolor también depende del contexto. De hecho, un mismo golpe en el muslo no te dolerá ni la mitad si se produce durante una fiesta entre amigos que si te lo infliges durante una aburrida jornada laboral.

3. No se trata de un sistema infalible.

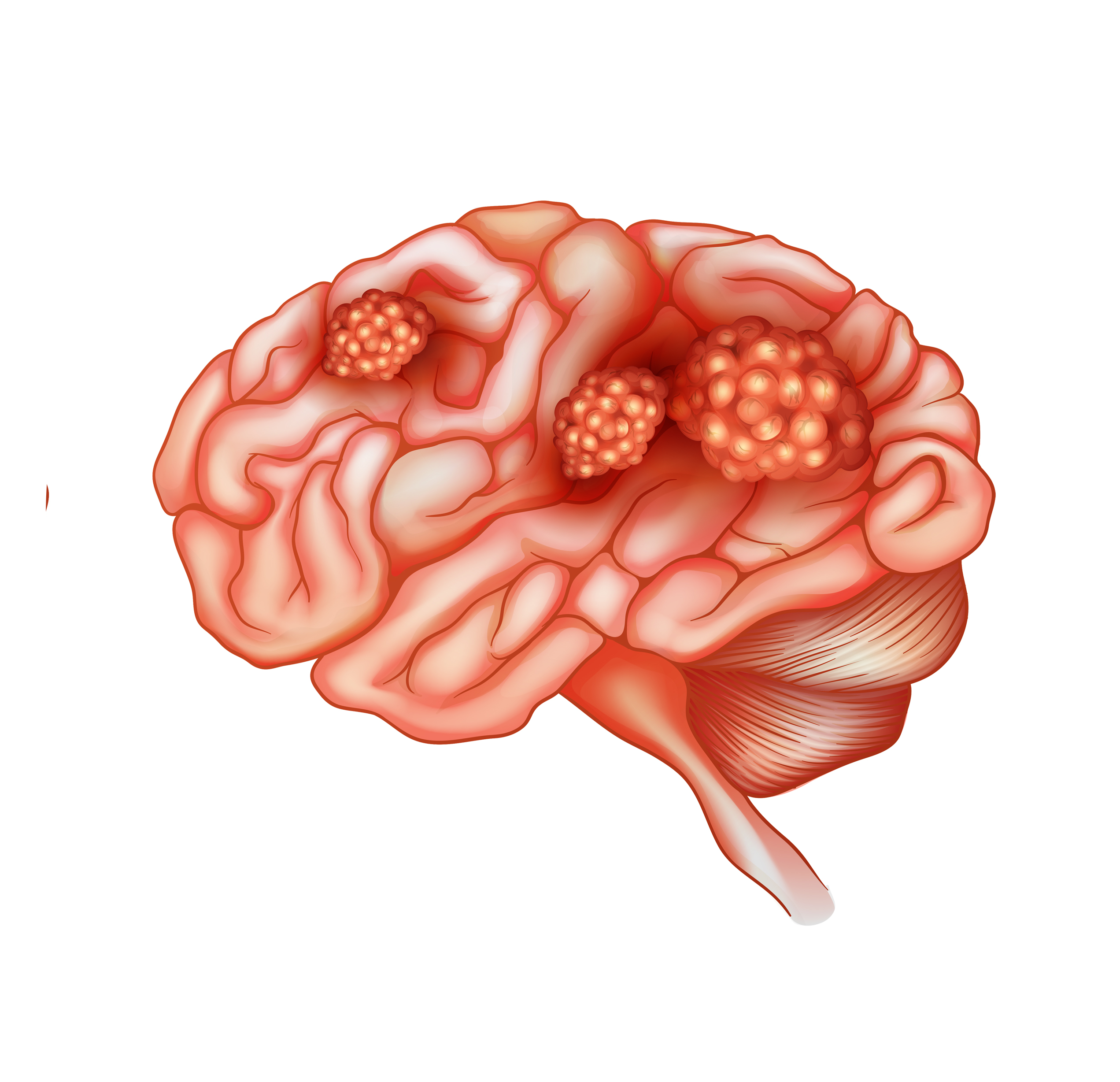

Un simple corte en la piel con una hoja de papel puede provocar un dolor potente…

… Mientras que un tumor maligno puede ser asintomático durante meses o años.

Incluso puedes sentir dolor si tu cerebro identifica un peligro erróneamente y sin que tengas ninguna alteración en tus tejidos corporales.

4. El cerebro procesa el dolor físico y el dolor emocional de manera bastante similar.

Por eso, es apropiado llamar “dolor” a sensaciones tan distintas, aunque parecidas por lo desagradables que resultan.

Sea del tipo que sea, apenas se inicia la sensación que solo pensamos en qué hacer para que desaparezca, ¿verdad?

5. Podemos influir en la potencia del dolor a través de la gestión que hacemos de él.

Por ejemplo, una persona que acude al médico acompañado de una pareja atenta y cariñosa tiende a quejarse más de su dolor que alguien que acude con un acompañante a quién quiere demostrar su fuerza y resistencia.

También sabemos desde hace años que el paciente bien informado sobre su intervención quirúrgica requerirá menos analgésicos que el paciente que no ha sido preparado para el postoperatorio.

¿Y qué hay del efecto placebo?

Resulta que cuando tu cerebro te envía la señal de dolor y tú le das una respuesta que asimila como adecuada (como tomando un seudofármaco), él se queda tranquilo porque “ya le has puesto remedio” e inhibe la señal del dolor.

¿Qué influye en nuestra percepción del dolor?

Nuestra percepción del dolor está condicionada por:

- Nuestro historial de experiencias dolorosas. La repetición de experiencias dolorosas aumenta nuestra reacción cerebral frente a estas.

- La educación. Los niños aprenden si es legítimo sentir dolor en determinadas situaciones a través de la reacción de sus padres.

¿Nunca has visto a un niño caerse, levantarse ileso y ponerse a llorar solamente al advertir la reacción de su madre?

- La cultura. Por ejemplo, en algunas culturas, la resistencia al dolor marca el paso a la edad adulta. Por eso, los jóvenes viven este aprendizaje con orgullo.

En cambio, ningún estudio ha podido demonstrar una correlación entre el dolor y el género o la edad, aunque el modo de expresión sí pueda variar.

Desde el estímulo hasta la respuesta: ¿cómo funciona?

Como ya hemos visto, a veces, nuestro sistema de alarma falla. Algunas enfermedades, como la diabetes, conllevan esta disfunción. En otros casos más raros, el fallo es congénito; es decir, presente al nacer.

Para evitar estos posibles fallos, tus cinco sentidos colaboran entre ellos para anticipar, evitar, paliar o resolver lo que pueda alterar tu seguridad. En todo momento, mantienen a tu cerebro perfectamente informado sobre tu entorno y tu medio interno.

Repartidos en todos los rincones de nuestro cuerpo también se encuentran miles de receptores.

Al igual que tus sentidos, los receptores se encargan de recoger estímulos para que tu cerebro los analice en busca cualquier peligro potencial.

Estos captores reciben y se activan ante estímulos muy concretos. Existen de varios tipos:

- Los barorreceptores/mecanorreceptores, que van a reaccionar ante un empujón, un pellizco, un pinchazo o un corte.

- Los termorreceptores, que captarán el más leve cambio de temperatura.

- Los quimiorreceptores, que traducen los intercambios químicos de nuestras células en impulsos eléctricos.

- Los nociceptores, que no están tan especializados pero son los más sensibles y reaccionarán ante cualquier tipo de estímulo.

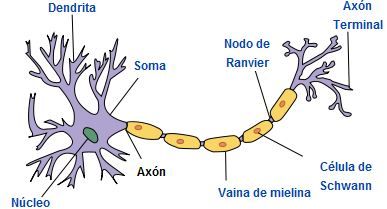

Estos sensores están situados al extremo de las neuronas, y si están lo suficientemente estimulados, traducen la información en un nuevo mensaje.

A su vez, este mensaje se traduce en un impulso eléctrico, que viajará por el axón del nervio, una fibra que enlaza el cuerpo de la neurona a su otra extremidad. Mediante el axón, este impulso llegará al espacio sináptico, donde se encuentran nuevos sensores especializados.

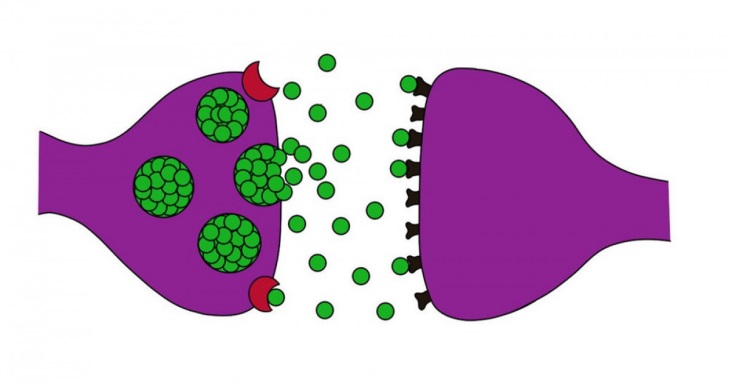

Una vez en el espacio sináptico, se producirá un intercambio de información entre dos neuronas mediante sustancias químicas. Es lo que llamamos sinapsis.

Si la descarga de estas sustancias químicas es lo bastante importante como para que se detecte un peligro a nivel de nuestra médula, nuestro sistema de defensa tiene dos alternativas:

- Ordenar un movimiento rápido que te aleje de la fuente de riesgo.

- Realizar una nueva liberación química y mandarla al cerebro para análisis y respuesta.

¿Por carretera o por autopista?

Según la ruta que la información toma, puede viajar a una velocidad de entre 1 y 150km/h.

Claro que todo depende de la urgencia. Tu cuerpo no necesita la misma velocidad de reacción por la molestia de una prenda de ropa incómoda que si te expones a un calor excesivo.

En este segundo caso, tu cuerpo organiza una respuesta rápida y sencilla para evitar que te lesiones, todo esto antes de dar la oportunidad a tu cerebro de decidir si existe un peligro real o no. A esta respuesta rápida y sencilla la llamamos acto reflejo.

Volviendo al caso de la prenda de ropa incómoda, como el estímulo no es lo suficientemente urgente como para provocar un acto reflejo, irán aumentando la descarga de sustancias químicas gradualmente.

Cuando se alcance un nivel crítico, se mandará la alerta a tu cerebro, y las neuronas superiores identificarán el origen del peligro y su naturaleza.

Si concluye que tu integridad está amenazada, activará diversos sistemas y provocará dolor para que te liberes del riesgo (¡Oye, este tejano nuevo te queda muy bien, pero te está cortando la circulación!)

¿Y el dolor emocional? ¿Cómo funciona?

Tus pensamientos y emociones también liberan sustancias químicas. Cuando estás feliz y relajado, secretas endorfinas, que aumentan tu autoestima, bienestar y concentración.

En cambio, el estrés aumenta la liberación de cortisol. Si se libera en grandes cantidades o durante un tiempo prolongado, el cortisol tiene consecuencias devastadoras para tu organismo.

Cuando tus órganos empiezan a padecer un desequilibrio químico por culpa del cortisol, envían a tu cerebro una señal de alerta, que tu cerebro traducirá en dolor.

(Sí, lo has entendido bien, los pensamientos pueden provocar dolor.)

El dolor es una estrategia, pero no la única

Nuestro cerebro se ocupa constantemente de mantener nuestro organismo en perfecto equilibrio. Cuando percibe señales de alerta, pondrá en marcha las estrategias necesarias para preservar o recuperar este equilibrio con el mínimo gasto energético.

Una de estas estrategias es el dolor, pero no siempre es la que a tu cerebro le parece más adecuada.

Por ejemplo, imagina que estás en medio de una carrera olímpica y sufres una pequeña lesión muscular.

Tu cerebro puede decidir entonces que la satisfacción que obtendrás si ganas la carrera es más importante para tu bienestar que tratar tu lesión en el momento.

Así, su estrategia será la de secretar grandes cantidades de hormonas antidolor, como serotoninas y opioides, que te permitan acabar la carrera.

También te puedo poner el ejemplo de una madre que pudo sujetar a su hijo que se iba a caer de una terraza durante 7 horas. ¡Y todo este tiempo sin sentir dolor alguno!

En esa situación, el cerebro de esa mujer decidió que su amor e instinto maternal eran más importantes que su propia integridad física.

¿Te ha parecido útil esta información?

Próximamente publicaré la segunda parte de este artículo, ¡sígueme en Instagram para no perdértelo!

Comentarios recientes